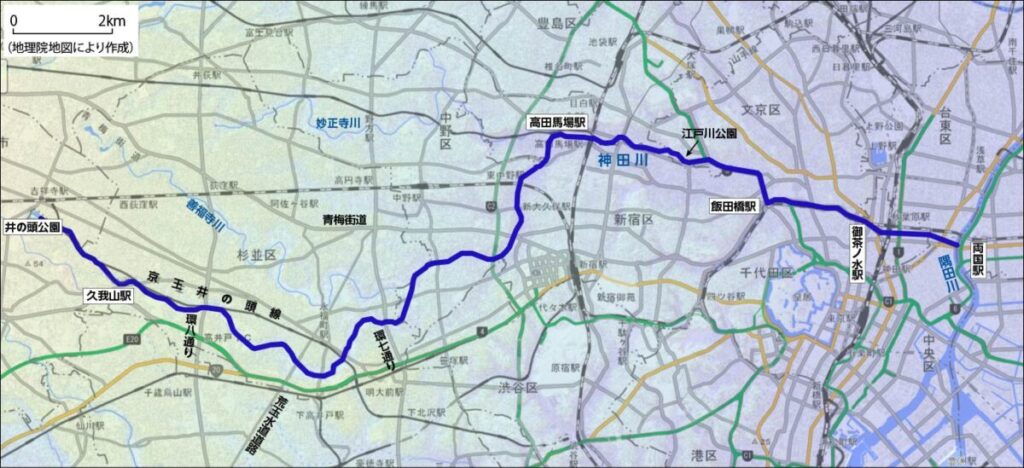

前回からポタリング(自転車による散策)による「地域の発見」を紹介していますが、今回は神田川沿いを下りながら、東京の都心付近一帯の地形や歴史について報告します。ポタリングと銘打っているのは、都内の狭く混雑した道路環境のなか、このルートでは自転車ならではの小回りの効いた特性を発揮できるからです。神田川の水源となる井の頭池から、ほぼ川沿いに高井戸・高田馬場・飯田橋・お茶の水などを経由して、隅田川へ流入する柳橋まで、およそ25kmを走ることになります。

井の頭池のある井の頭恩賜公園(以下井の頭公園)へは、JR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅南口(公園口)から向かいます。500mもないので南下すればどのルートでもたどり着けますが、公園に何度か行ったことのある読者であれば、比較的混雑のない武蔵野公会堂前のパープル通りがお薦めです。初めてであれば、多国籍的なレストラン、カフェの並ぶ道を選んで吉祥寺らしさを味わうとよいでしょう。

井の頭公園に入って坂を下ると、井の頭池が目前に広がります。武蔵野台地の地中の帯水層の断面から地下水が湧き出して、池が形成されたと考えられます。井の頭池の北東方向には、ほぼ同じ海抜50mに善福寺池、三宝寺池・石神井池が続きますが、これらも同様の成り立ちの湧水池です。井の頭池の西端のかつて清水が湧き出していたところは、家康が訪れた時にその水で茶を煎じたところから、「お茶の水」の名が付いたそうです。また、その近くには弁財天が祀られたお堂があります。インドの水神である弁財天が、仏教の伝来により古来日本の水神と結びつき、弁天信仰につながったと考えられています。室町末期に弁財天が七福神に数えられるようになり、財宝を授ける神となると、神田上水の水源に祀られたこの弁財天には、多くの江戸町人が参詣に訪れたようです。その神田川の流れ出す水門は、池の東端にあります。この辺りの川幅は、人がまたいて渡れるほどです。

いよいよ神田川に沿って走り出しますが、左岸(北側)を走った方が無難かもしれません。

写真1 井の頭池の畔にたたずむ井の頭弁財天(2025年 筆者撮影)

池の周りの樹木が高台との間をおおい、市街地に豊かな自然環境を提供しています。当日も市民向けの自然観察会が催されていました。

京王井の頭線三鷹台駅辺りでは、立教女学院前の駅北交差点を通過して一旦踏切を渡り、再び川沿いを走ります。隣りの久我山駅に着いたら岩崎通りを500mほど南下して、岩崎橋で玉川上水を見てくることをお薦めします。清流復活事業で処理された再生水が、昔のまま開渠の状態で通水されているからです。橋までは多少上り坂ですが、玉川上水が台地の上に掘られたものであることや、歴史環境保全地域に指定され、水と緑の空間を楽しめるようになっていることが確認できます。ちなみに拙著『地域発見と地理認識 -観光旅行とポタリングの楽しみ方』では、玉川上水を走るコースを紹介しています。

久我山駅から再び神田川沿いを走ると、京王線の車検区が左手に広がります。そこでは車両の定期検査、小規模な修理、清掃が行われています。そして清掃工場の煙突が見えると、まもなく高井戸駅に着き、環八通り(都道311号環状八号線)を横断します。この道路は、戦前の計画をもとに東京戦災復興計画によって1956年に着工され、2006年に全線が開通しました。横断してから2.5kmほど走ると神田橋に到着します。この橋に掛かる道路は直線状に通っています。この荒玉水道道路は関東大震災後の郊外への移住者の増加に対応して、多摩川の水を砧浄水場から北の町村に送るために水道専用道路として建設されたものです(1934年完成)。神田橋をすぎると、川の南方に、下高井戸おおぞら公園が広がります。この公園の地下には、下高井戸調節池が設置されています。大雨や洪水で氾濫する中小河川に対処するために、都内にはこうした調節池が多数設置されています。例えば、環七通り(都道318号環状七号線)の地下には、延長4.5kmのトンネル式調整池がつくられています。

環七通りを越えると、間もなく東京メトロ中野検車区の丸ノ内線車両が見えて、善福寺川との合流点に到着。杉並区から中野区へと入っていきます。バイク進入禁止柵がきめ細かく設置されるなど、行政区の施策の違いを感じるかもしれません。西新宿の高層ビル街を右手前方に眺めてから、中野坂下交差点で青梅街道を横断すると、JR中央線のガード下をくぐることになります。そして小滝橋の都営バス営業所そばを通過すると新宿区に入り、すぐに落合中央公園となります。この公園は1964年に日本で初めて水処理施設の上部に建設されたもので、それを管理する落合水再生センターの建物が公園の北側に隣接しています。処理水は神田川に放流されるだけでなく、西新宿のビル街でトイレ洗浄用にも活用されています。

神田川はこの先で北から東に流れを変えます。かつてはこの辺りでも蛇行を繰り返しながら、現在の下落合駅付近で妙正寺川と合流していました。まさに地名の由来の通りです。河道整備が進んだ現在では、駅に近い新堀橋の傍から暗渠の高田馬場分水路が、明治通りの高戸橋近くまで建設されており、その途中で妙正寺川が合流しています。この辺りでは川沿いには走れないので、例えば東京富士大学付近を通るなどしてJR山手線・西武新宿線の高田馬場駅前を経由してから、再び神田川に戻り、高戸橋交差点や都電荒川線を渡ってから左岸を走行するとよいでしょう。

左岸に移動すると文京区となりますが、川沿いは部分的に新宿区であったり、わずかながら豊島区であったりします。そうした複雑な境界は、かつて神田川が蛇行していた痕跡です。豊橋を過ぎると、左手から区境となっている道路が合流してきます。時間に余裕があれば、その道を100mほど戻り、肥後細川庭園に立ちよってみましょう。この一帯は江戸期には細川家の下屋敷・抱屋敷があった場所で、池泉回遊式の庭園は、大きな池を中心に後方の台地を山に見立てて、広がりのある景観を生み出しています。湧水を利用した流れや斜面地の木立などの風情もあり、下屋敷跡を存分に楽しめます。すぐ隣りのホテル椿山荘東京は、明治期に山県有朋が庭園・邸宅を建設したもので、椿山荘の命名も彼が行いました。この一帯は江戸期より、遠方の富士山とともに、神田川越しに広がる早稲田一帯を見晴らす景勝地として知られていたようです。

ホテルの関連施設に連接して江戸川公園があります。かつてこの辺りには、神田川の水をせき止めて江戸の水道につないだ大洗堰(おおあらいぜき)があり、園内にはその一部が復元されています。細川庭園とホテルの間には関口芭蕉庵もあります。神田上水に携わった松尾芭蕉が龍隠庵(りゅうげあん)と呼ばれた水番屋に住んだことから名づけられたそうです。そばに水神社があることもうなずけます。なお、公園の「江戸川」という名称は、かつてはこの辺りより上流は神田上水、ここから下流は江戸川と呼ばれていたことに由来します。神田川は、神田山と呼ばれた台地が江戸初期に開削されて隅田川に注ぐようになると、飯田橋付近から下流が神田川と改称されましたが、その後の河川法によって全体を神田川と呼ぶようになりました。

写真2 江戸川公園の一部と左手に上流方面を見た神田川(2025年 筆者撮影)

大洗堰取水口での流水量調整に実際に使用されていた石柱の一部が、手前に保存されています。

公園を進み江戸川橋交差点を渡ったら目白通りを飯田橋に向かい、飯田橋交差点で左折して外堀通りを進みます。ちなみに、上空の首都高速5号池袋線は神田川から途中で南下し日本橋川の上を通っていますが、それは開削以前の神田川の流路をたどっていることになります。すぐに後楽園一帯のにぎわいが聞こえてきます。そこはかつて水戸徳川家の上屋敷があったところで、東京ドームに隣接する小石川後楽園は、邸内にあった庭園が残ったものです。水道橋交差点に到着したら、水道橋の上から下流方面を眺めてみると、神田川が低地と比高15mほどの台地の間を開削して流れていることを実感できるでしょう。橋の欄干中央には、水道橋の由来となる神田上水の懸樋(かけい)を描いた『江戸名所図会』のレリーフがはめ込まれています。水道橋からはそのまま外堀通りに沿って台地を上り、順天堂大学前に着いたら、その裏手にある東京都水道歴史館へ訪れるとよいでしょう。水と暮らしの移り変わりなど様々なテーマの展示や解説に加え、野外には移築・復原された神田上水の石樋なども展示されています。

お茶の水交差点に着いたらJR御茶ノ水駅側に向かいJR中央線の線路に沿って下ってみましょう。神田郵便局前交差点を過ぎると、高架下がレンガ積みの歴史を感じさせる建造物になっていることに気がつきます。さいたま市にある鉄道博物館の前身となる旧交通博物館が改修されて、今はショッピングモールとなっていますが、実は旧万世橋駅の遺構なのです。この駅は明治末期に中央本線のターミナルとして竣工しましたが、大正期になって東京駅が完成したり、さらに関東大震災で初代の駅舎が焼失したりして、第二次世界大戦中に実質的にその役割を終えたのです。

写真3 隅田川への合流点そばの柳橋(2025年 浅草橋から筆者撮影)

奥は隅田川左岸を走る首都高速6号向島線。近年では神田川でもクルーズ船が就航しています。

駅名の由来になっている万世橋を渡って秋葉原駅から左岸側を走ってもよいのですが、その場合は浅草橋一丁目交差点から、そのまま右岸側を走る場合は浅草橋南交差点から、近くの浅草橋によってみましょう。旧奥州街道に架けられたこの橋の名前は、浅草寺への道筋にあることに由来していますが、神田川に初めて架けられた橋としても知られています。神田川が江戸城外堀の役割を果たしたことから、橋の南詰には城門が設置されました。この付近から隅田川への合流点にかけては、写真3のように数多くの屋形船が係留されており、江戸の趣を今に伝えています。合流点の手前にある柳橋は、関東大震災後の復興橋梁として永代橋のデザインが取り入れられて昭和初期に完成したもので、貴重な近代土木遺産となっています。名前の由来としては、神田川沿いに柳原堤があったことなどが考えられています。

これで今回の神田川を下る全25kmのポタリングは終了です。次回は、都内西部の野川から多摩川に沿って走ってみることにしましょう。